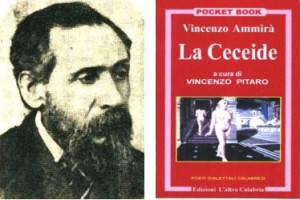

Vincenzo Ammirà, l’erotismo a cavallo di Garibaldi

Spunti dalla “Ceceide” di Vincenzo Ammirà.

Spunti dalla “Ceceide” di Vincenzo Ammirà.

«Perché l’oblio non ne facesse perire la memoria», scriveva anni fa il giornalista Vincenzo Pitaro (né mio parente e né mio concittadino), «ho pensato di ridare dignità editoriale a quello che, senza dubbio, si presenta a tutt’oggi come il più famoso poema erotico della Letteratura dialettale calabrese e che Ammirà compose in una sola nottata nel 1848, esaltando l’enorme vulva di Cecia, meretrice generosissima, “amata da nobili e popolani”, da “santi prevituni” (santi preti) e uomini di lettere, come è anche detto in una strofa dove si tira in ballo niente meno che il noto filosofo Pasquale Galluppi. La Ceceide di Ammirà resta dunque un classico; un’esaltazione dei sensi che non trova riscontro nella letteratura di ogni tempo.

Vincenzo Ammirà è uno degli autori maledetti, amati e odiati da sempre. Ebbe per maestro l’umanista e patriota Raffaele Buccarelli. Fu sfortunato? Fu fortunato? Bah, non saprei, alcune delle sue opere teatrali o scritti più impegnativi hanno incontrato l’entusiasmo dei poeti e degli scrittori nazionali a lui coevi e invece il relativo insuccesso di pubblico e lettori. Le tragedie no, trovarono i favori del grande pubblico, soprattutto del “teatro francese” cittadino. C’è chi dice appunto che Ceceide sia un piccolo capolavoro, un grande poema erotico dialettale. Altri invece puntano il dito sulla tecnica poetica scadente, comunque elevata in altre opere di Ammirà, “ripiegato impiegato” doganale vibonese.

Il poema non è altro che il testamento di Cecia, “ruffiana” e meretrice tropeana, che attraverso le sue volontà testamentarie cita costumi e circostanze di uomini e donne del tempo, oltre che delle sue “colleghe”.

Che dire, è un poema in qualche modo sicuramente riuscito, e più che erotico appare essere appena scurrile in modo perdonabile. La Ceceide però produce un effetto pietistico, ironico, denso di umanità popolare che lo rendeva e lo fa oggi piacevole e sicuramente allora adatto alle amene chiacchiere di circolo nobiliare maschile o di caffè ottocentesco, di cui Vibo Valentia abbondava. Il volgare, il fantastico e il satirico si compenetrano tra loro creando un’opera originale, in qualche modo unica nella letteratura nazionale.

Ed è strano ed è curioso per me parlare di questo libro, di un autore sospeso in continuo tra l’oblio e l’esaltazione, tra le colpevoli dimenticanze e la stima del mondo letterario.

La polizia borbonica lo accusò di aver scritto un libro contrario alla decenza e al buon costume, e per questo egli venne tradotto in carcere. La Ceceide circolava infatti clandestinamente. Durante la perquisizione gli venne trovata in casa anche una copia del Decamerone, opera pure questa considerata licenziosa. Il 28 aprile 1854 il tribunale lo condannò a due mesi di esilio correzionale e ad una multa di venti ducati. Da quel momento fu un sorvegliato speciale, fino a quando nel 1858 venne arrestato e trasferito in carcere.

Ovvio che l’arrivo di Garibaldi a Vibo Valentia, il 27 agosto 1860, fu salutato da lui come una liberazione, aggregandosi alle truppe. In una poesia, dal titolo In morte di Giuseppe Garibaldi, il poeta accennò al suo incontro con l’Eroe dei due Mondi. Egli però non riuscì mai a ottenere una cattedra nel prestigioso liceo della sua città; sicché, deluso ed in ristrettezze economiche, continuò a dare lezioni private.

Per quelle curiosa nemesi che regola la vita, Ammirà in seguito è stato sempre onorato da tutte le istituzioni, rimanendo però sempre un poeta sospeso tra l’affermazione nell’olimpo letterario e la colpevole dimenticanza.

E’ anche vero che proprio un certo tipo di “maledettismo” ha forgiato la sua fortuna: Ammirà è stato sempre letto, forse e di più proprio per questa sua esistenza un po’ fuori da certi canoni, che ne ha coadiuvato il fascino sia in vita che dopo la morte.