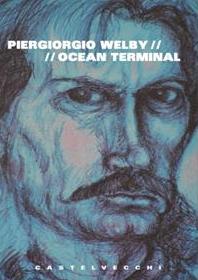

“Ocean Terminal” di Piergiorgio Welby

Mi resta difficile parlare di un libro come Ocean Terminal (Castelvecchi, 2010), concepito da Piergiorgio Welby in una sala di rianimazione a partire dal 1997 e curato da Francesco Lioce, nipote dell’ex militante radicale e mio vecchio collega universitario. Come una serie continua di colpi appaiono (e scompaiono) uno dopo l’altro flussi di coscienza, pensieri e squarci di vita di un uomo che volenti o nolenti ha camminato per anni su un filo esistenziale sottilissimo e troppo spesso invisibile. Sullo sfondo di una Roma post-pasoliniana e di quella Italia raccontata benissimo da Tondelli Welby carica queste pagine di una potenza arcaica e primordiale che espelle un magma che trascina e travolge ogni cosa. La forza del linguaggio e delle stesse parole è un fuoco antico di rara bellezza che si nutre di suoni, silenzi, grida, lacrime, sorrisi. Lo scrittore si fa creatore quasi messianico di un monologo ossessivo e vibrante; il gusto di trovare più codici – colto, poetico, volgare, letterario, ospedaliero – trova in un continuum panico tra lo scorrere della vita quotidiana (infanzia, adolescenza, età adulta, malattia), il mondo interiore (coscienza, amore, amicizia, paura) e quello esteriore(metropoli, sesso, tossicodipendenza) il senso stesso della propria esistenza.

Opera intensa e babelica, lirica e dolorosa, “vorace” e riflessiva, volutamente postuma,Ocean Terminal si presenta al lettore come un magnifico urlo di liberazione. Welby ci ha lasciato oltre all’amarezza della sua storia e di un sistema-Italia cieco e incapace di guardare oltre una barriera finto cattolica (non vi è nulla di cristiano nella condanna al dolore) una delle pagine più belle della letteratura contemporanea. Il termine “letteratura” non è affatto casuale: un libro da tramandare di generazione in generazione, da leggere e ri-leggere, da studiare e capire. Non tanto per comprendere il nostro tempo, quanto per osservarne e accettarne i limiti.