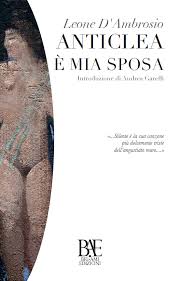

“Anticlea è mia sposa” di Leone D’Ambrosio

Recensione a cura di Paolo Rigo di “Anticlea è mia sposa” (Bel’Ami, 2012) di Leone D’Ambrosio.

Scrivere di un libro di poesia è impresa ardua, ancora più difficile se il libro in questione è il prodotto esterno, la patina, il figurato di un ricerca a ritroso, di un viaggio mitopoietico in cui è la parola ad assumere – emblematico il paradossale verso «nascosta ti porto nella parola» se si pensa, inoltre, che l’io si era appena dichiarato silente «Taccio per amarti di più» (Carezza di spalla, vv. 1-2, corsivi miei) – il significato ultimo dello stesso percorso (esemplificativa l’epigrafe ad apertura del volume tratta da Pietro Salinas) che si delinea come la riconquista per tappe – incagliate tra loro e tra le “radici” – della liricità. Questo è il primo parere di scrive, e soprattutto di chi ha letto, di chi ha potuto assaporare quel gusto memoriale della poetica di Leone D’Ambrosio, figlia di una tradizione che parte da lontano, e che comprende un bagaglio culturale dai confini europei. Un denso flusso su un continuo rimando, un eterno bisogno, dichiarato fin dai primissimi versi capaci di nominare senza paura «l’anima tranquilla» (Anticlea è mia sposa, v. 5), essenza e connubio tra una poetica metafisica (o platonica) e fra una ricerca reale espressa attraverso un vissuto, che – non potrebbe essere altrimenti ̶ è altamente specifico («tra le foglie / d’un tiglio selvatico» ivi, vv. 6-7), mentre si delinea come un grande frame metaforico: tutta naturale è, ad esempio, la similitudine costruita sugli attanti sole e arancio, atta a significare la tanto fugace ed eterea quanto desiderata Carezza di spalla («Non so se mi ricordi carezza di spalla, / come il sole fa con l’arancio», vv. 6-7), assume anch’essa valore attivo, anche se implicito, e diviene referente dell’io.

La potenza poetica di Leone D’Ambrosio, del resto, si scorge anche nella versificazione, se, forse, è improprio parlare di un’attualizzazione di forme metriche, di una nuova ridistribuzione della ritmicità, senz’altro il ritmo pianeggiante e la liricità sono facilmente udibili anche per un lettore poco esperto e anche dopo un primissimo approccio; personalmente, ho notato due fatti importanti a livello strutturale, che credo sia giusto sottolineare: l’attuazione di una forma libro che passa sia per una calcolata elocutio, sia per una dispositio formalizzata attraverso la ripetizione di diverse figure di significato (emblematico il caso che si instaura tra le poesia Fuoco greve dove in sorta di riacciuffa mento, che nasconde la consapevolezza di mezzi retorici ampli come l’antica capfinidas o la più recente struttura americana through-composed, ecco che il quinto verso «il mare avrà una voce sola» apre, modificato, il componimento successivo Canta l’oceano al tuo orecchio e qualche pagina dopa ecco il viso della donna è chiamato finalmente a far «tacere il mare», Il tuo volto io so guardarlo, v. 4) che, ora attraverso una metafora, ora attraverso una sineddoche, ora attraverso una metonimia, rispondono alla necessità di definire il complesso e ricercato frame metaforico (si pensi di nuovo al complesso sistema equoreo ripetuto e disseminato nei vari componimenti: ora nella forma dell’«angustiato mare», ora nella parola-«torrente» o nel «flusso», ora nella non marcata «acqua», ora nella «sponda» fino al bellissimo, ma non ultimo, «ruscello di sole» ̶ v. 4 de La forza del ramo ̶ , dove il rapporto tra langue e parole è così sublime da creare stordimento, non si riesce a intuire quale sia il campo d’origine: io propongo di scorgerlo nel «sole»). Ma interessante è il fenomeno metrico (che si sottolinea di nuovo), il secondo polo focalizzante di questa poetica: i versi differiscono numericamente per poche misure tra un componimento e l’altro, sembra di essere davanti a una riappropriazione del madrigale se il termine non suonasse così distante dalla poesia contemporanea e dai nostri anni. Eppure gli elementi ci sono tutti: pochi versi, argomenti apparentemente poco profondi, che su una base di realizzazione densamente leggera, che definisco ̶ osando ̶ “petrarchesca”, fugge la vera significazione al lettore, un vero e proprio gioco a nascondino, l’operazione di lettura si configura, quindi, come sciogliere la patina del ghiaccio per far sì che la vista di chi si è cimentato sia, una volta assunta la poesia in sé, più chiara.

Ma basta parole, basta, che inizi la lettura e sulla scia di un nuovo gioco si propone per intero la penultima poesia del volume, così sarà il lettore a dover ricostruire gli intricati fili e a scorgere la giusta fine di questo interessante cammino:

Al tuo piccolo cielo

dell’amore che ci divise

rimane una voce cieca

perché tu non mi veda.

Ma io so dell’inquietudine

della grande luce del mondo

tu che sei stata medicina

mischiata al mio tempo.